Ce texte est paru dans les Inrockuptibles en 2011. Puis l'intégralité de la correspondance, par mail et en espagnol, est parue dans la revue Aldiz, hiver 2013.

Joseba Sarrionandia est un poète basque né en 1958 sous la nationalité espagnole. Il a passé sa jeunesse au nord d’un pays, l’Espagne, « où Dieu était mort mais où Franco durait un peu plus longtemps que Dieu »[1]. Etudiant en sociologie et en philologie, il a traduit en basque TS Eliott, Villon ou Pessoa, et cofondé le groupe littéraire Pott, à Bilbao, avec Bernardo Atxaga. Et il s’est engagé dans la lutte armée, à 19 ans.

A ce que je peux en savoir, Sarrionandia n’a pas tué. Il dit aujourd’hui que « la violence politique, la nôtre et celle de l’Etat, est un désastre »1. Mais à l’époque, le « compromis de Sartre » semblait impossible au jeune Sarrionandia : « Il n’y avait aucun moyen littéraire de résoudre cette situation politique », la littérature basque étant ce que Pascale Casanova décrit comme une petite littérature face aux empires littéraires français et espagnol.

Condamné à 22 ans de prison pour appartenance à l’ETA, il s’est évadé en 1985, caché dans les baffles d’un concert qui venait d’être donné aux prisonniers. Son exil, on ne sait où, dure encore. Cette geste a fait de lui, à son corps défendant, un mythe vivant. Quand j’étais au lycée, on dansait le pogo sur « Sarri Sarri », le ska euphorique du groupe Kortatu célébrant son évasion. La reprise récente de la chanson par Manu Chao lors d’une tournée a été condamnée par l’AVT (Asociación Víctimas del Terrorismo).

« Oui j’ai pris les armes », m’écrit Sarrionandia. « J’aurais été membre de l’Armée espagnole si ça n’avait pas été de l’ETA, parce que le service militaire était obligatoire. De cette obligation au moins je me suis libéré. ».

Je lui cite le vers d’Essenine – “Je n’ai pas fusillé le malheureux au fond des caves”– dont Mandelstam faisait « le canon poétique de l’écrivain véritable ». Il répond par une phrase des indiens Yakis : “pour juger quelqu’un, il faut d’abord marcher au moins deux semaines dans ses sandales”. Et par Lewis Mumford, qui oppose les armes comme techniques autoritaires aux techniques démocratiques. « Les armes en soi me semblent un désastre. Avec les armes se joue l’irrémédiable. Les armes ne sont pas des objets neutres, elles sont des décisions prises à l’avance. D’emblée des instruments d’oppression, d’autant qu’elles deviennent une mégatechnique avec beaucoup plus de pouvoir que n’importe quelle institution démocratique ».

Son crime est prescrit mais Sarrionandia n’est toujours pas rentré au pays. Peut-être parce que pour un retour, il faudrait justement un pays : l’Ithaque basque existe-t-elle ? Sarrionandia parle d’indépendance, il ne parle pas de nation. Son « projet de pays » (Herri Poriektoa) est celui-ci : « lorsque l’Euskadi deviendra un vrai pays / nous oublierons son invention / nous laisserons un état technique / et des ikurriñas (drapeaux) nous ferons des torchons / pour jouir à la fois de l’existence et de l’inexistence ». Dans ce même texte, défiant Malthus, il appelle à « surpeupler » le pays de « Basques, de Coréens, de noirs Swahilis et de blonds Scandinaves ».

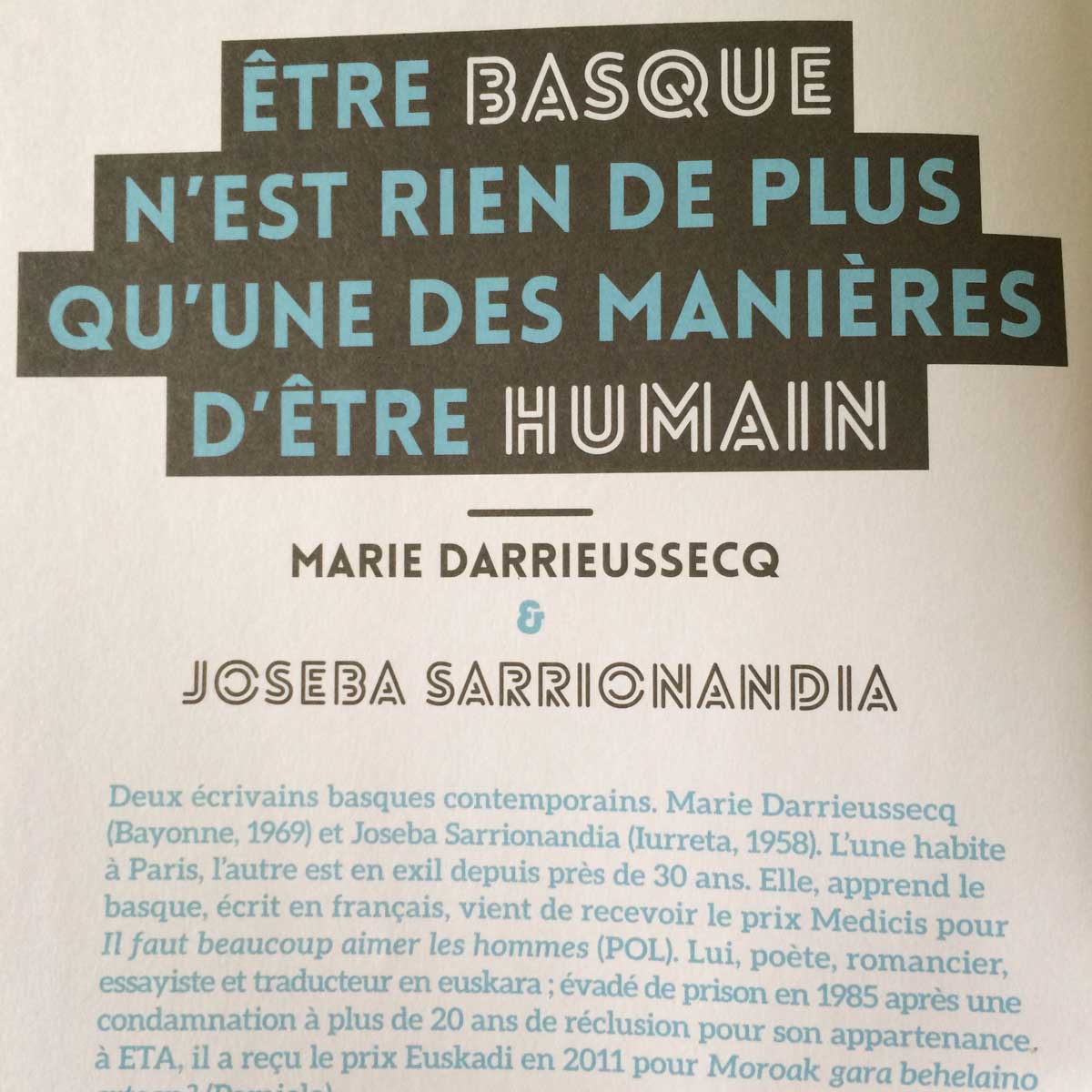

A ma question « qu’est-ce qu’être basque ? » il répond : « rien de plus qu’une des manières d’être humain. On peut être tchèque, homosexuel, pompier, asthmatique, il y a diverses manières d’être humain, et plusieurs à la fois, de façon conditionnée ou avec une certaine liberté de choix. Certains disent qu’être basque, c’est être différent. Il me semble plus raisonnable de dire l’inverse : le fait d’être basque te rend semblable aux autres. Être basque ne pose aucun problème, ne représente rien de spécial. Le problème surgit quand d’une manière ou d’une autre on t’empêche de l’être. (…) Un Français, un Kurde ou un Basque, c’est celui qui se dit tel. Pour moi, et pour beaucoup d’autres Basques, l’obligation d’être espagnol a été traumatique. Qu’il faille être espagnol pour être un citoyen normal… J’étais en France pendant la campagne de Coluche (1981), et je me souviens de cette phrase : « Je l’ai pas violée. Violer, c’est quand on veut pas. Moi, je voulais ! » Ainsi parle le pouvoir depuis toujours. »

Il évoque un article d’Orwell, Marrakech, « sur l’invisibilité sociale de l’opprimé, du marginal, et l’écho partout strident du “moi je voulais” que répètent ceux qui ne voient pas le problème. Pour les philosophes illustres, pour Voltaire même, la liberté était une haute idée mais l’esclavage des noirs était raisonnable, et même nécessaire. L’opinion de l’esclave noir ne comptait pas. Qu’ont-ils pu dire, les juifs allemands ? Que peuvent dire aujourd’hui les Afghans ? Que disent les chômeurs ? Que disent les femmes dans tellement de pays ? Que disent les immigrants ? “Moi je voulais”, c’est la phrase qu’on nous sert à nous aussi, les Basques, bien que nous, on ne veuille pas. Bien sûr que notre pays est très pluriel, parcouru de multiples points de vue, c’est précisément pour cela que nous réclamons le droit à être ce que nous voulons. Et je crois que notre résistance fait partie d’un tout avec beaucoup d’autres mouvements en quête d’une valeur universelle : celle de la liberté de choisir ».

Pour la plupart des Français que je côtoie, il est difficile de comprendre le nationalisme autrement que comme une saloperie d’extrême droite. Ontologiquement difficile, puisque l’être Français se construit en jacobin contre les petits peuples et les petites langues, jusqu’à confondre opinion indépendantiste et menace terroriste. Mais Sarroniandia se situe encore ailleurs : « Nous sommes nés dans un pays qui n’est pas, et nous aussi, cela va sans dire, nous sommes ce que nous ne sommes pas » écrit-il dans Ez diren gauzak. Et aussi : « Je veux n’être qu’un lieu, dans la patrie qui se nomme distance » (Ene Begiek).

Quand il me décrit aujourd’hui ses difficultés à écrire sans entendre sa langue, jusqu’à craindre qu’elle ne se dissolve en lui, je pense à Ovide qui perdait son latin en exil (Sarri le lit aussi). « J’ai vécu loin de mon pays, évidemment sans nom basque, parce que l’identité basque est de celles qui éveillent le soupçon. (…) C’était la vie inévitable, la vie irrémédiable. La littérature te donne la possibilité de vivre un peu d’autres vies, des vies imaginaires. Ecrire est pour moi une manière de penser. Un exercice d’imagination contrefactuelle, aussi. C’est ne pas être mort, c’est participer au vaisseau spatial dans lequel nous vivons. »

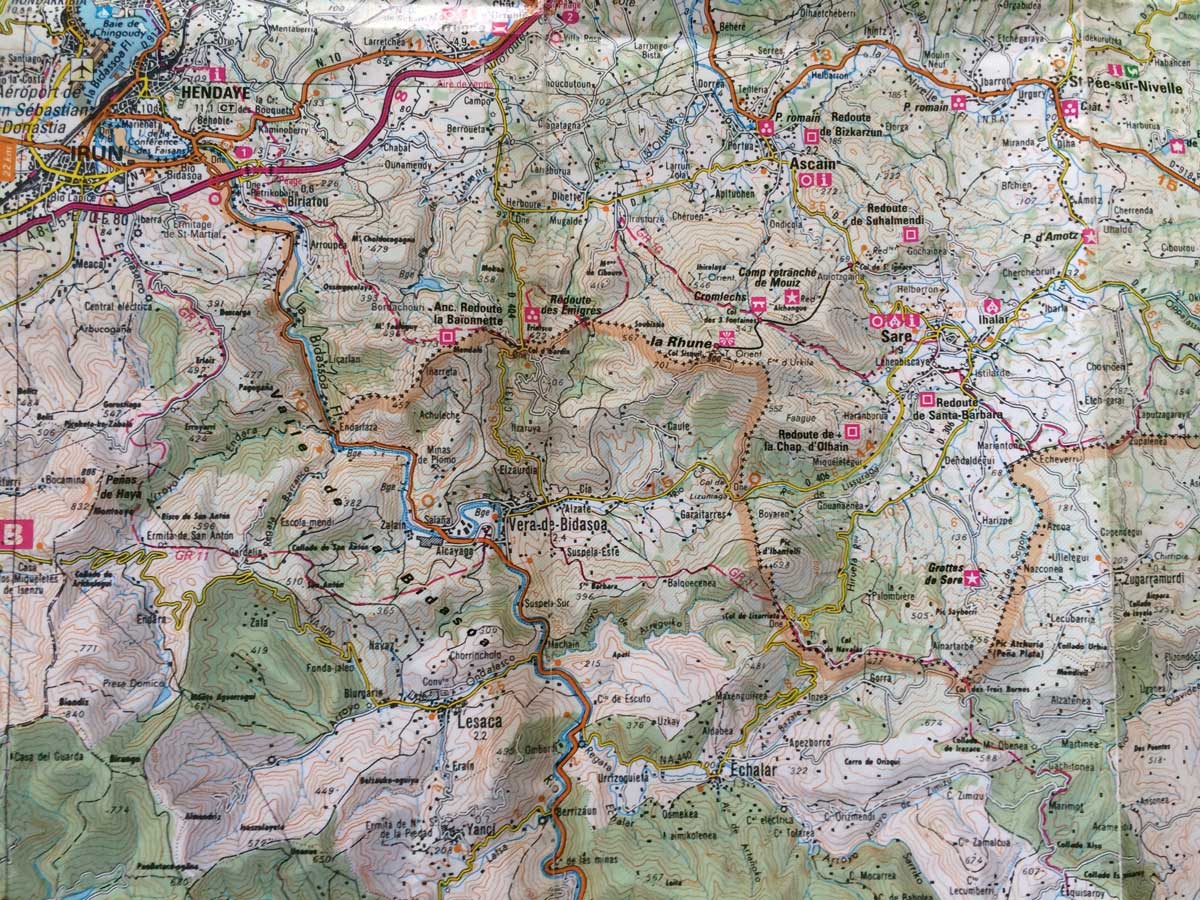

Harriak ditugu baina ez dugu herririk : « Nous avons des pierres mais nous n’avons pas de pays », écrit Joseba Sarrionandia dans un de ses poèmes les plus connus, Harriak eta herriak. Il le conclue par cette question ouverte comme une frontière rêvée, de ces frontières qu’on passe : Harriak ederragoak al dira harresian ? : « les pierres sont-elles plus belles dans la muraille ? »

[1] Entretien avec Hasier Etxeberria, Bost idazle (Cinco escritores vascos), Alberdania, 2002.