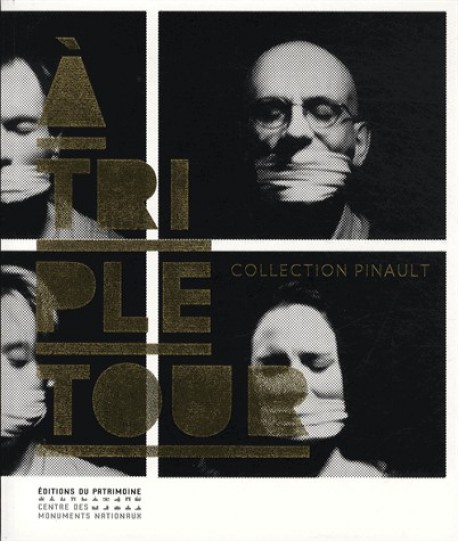

Paru dans le catalogue de l’exposition d’art « A Triple tour », qui s’est tenue à la Conciergerie, à Paris, du 22 octobre 2013 au 6 janvier 2014

Pour Yannick Haenel

« Un saut dans le vide, et je retrouve la raison. » (Ossip Mandelstam)

J’ai été témoin d’un accident. Le mot n’existe pas au féminin, on ne dit ni témoine ni témointe, mais je vous demande de me croire sur parole, pas tant pour l’accident lui-même que pour ce qui a suivi.

Un homme gisait dans le caniveau. J’ai d’abord vu ses chaussures, puis ses jambes. Un homme, horizontal, au ras des voitures. Il y avait une ambulance et des flics. Et un autobus et un vélo. J’ai compris que c’était un cycliste, renversé par l’autobus. Il était conscient et on s’occupait de lui. J’ai repris mon chemin, longtemps poursuivie par la sirène de l’ambulance. Ça se passait à Dublin, j’avais rendez-vous à la National Library pour voir des manuscrits de Joyce. En entrant dans la Bibliothèque, un vitrail à l’effigie de Dante me regardait.

Je mentionne ces détails parce que quelque chose dans leur agencement m’échappe peut-être, leur série explique peut-être ce qui suit, ce phénomène, cette sensation. Dans le hasard éclaté de cette matinée à Dublin, un motif se dessine peut-être dans le déroulement du temps. Un sens s’organise, que sans doute je ne discerne pas.

Il se trouve que j’étais sur ce point-là du globe, mais le phénomène peut m’arriver ailleurs, à New York par exemple, ou à Berlin, à Melbourne ou à Buenos Aires, et parfois où je vis, à Paris. Je voyage beaucoup, mais je crois que ça n’a pas forcément de rapport. Je voudrais témoigner du fait que je me mets à flotter. Mes pieds peinent à toucher le sol. Je voudrais témoigner d’une forme de folie. Appelons ça une désertion. Ça se produit quand je marche longtemps dans une ville.

Notez que j’ai de bonnes raisons de croire que c’est aussi une manifestation de santé mentale. Notez aussi que ce genre de phénomène ne se manifeste que dans les villes où l’on peut marcher, marcher tout son saoul, marcher jusqu’à l’ivresse. Ça ne m’est jamais arrivé à Los Angeles, à Calcutta ou à Addis Abeba, où les circonstances urbaines font que la marche à pied est empêchée, par trop plein de voitures ou absence de trottoir.

Le sol m’échappait. Je ne décollais pas, n’exagérons rien ; je n’entrais pas en lévitation. Mais ma tête était légère et vide comme un ballon. L’impact de la marche n’était plus que rebond, un peu d’air persistait entre le sol et mes semelles. A vrai dire cela m’arrive très souvent, c’est même mon état normal ; du moins quand je n’écris pas. Mon état normal est d’écrire, mais quand je n’écris pas, quand je suis éloignée d’un clavier ou d’une feuille de papier, je bascule souvent dans cet autre état qui est de tomber vers le haut. Ça n’a rien de grave ni de dramatique. Encore une fois, il est possible que ce soit, sinon un état normal, du moins mon état normal.

Il est certain que cela m’arrive plutôt à l’étranger. La rupture des habitudes favorise le décrochement. On se quitte, un moment. Ce flottement d’être ailleurs, de ne pas toucher le sol, c’est l’antidote à la pesanteur des jours, quand on est écrasé au sol à arpenter le quotidien. C’est la marche aérienne des promenades au vent, dans les printemps un peu fous, les étés chamaniques. C’est la rupture de l’enfermement, la faille, le passage. « Le capitalisme sera vaincu par la marche à pied », écrivait Walter Benjamin. Et en effet : si la promenade (pas celle de la cour de prison) devenait le propos de chacun, son but, son être, sa destinée – le monde appartiendrait à ceux qui ont la tête ailleurs, ailleurs que dans leurs propriétés.

Il était possible aussi que depuis le matin, comme dans un film américain, j’aie été morte et que je ne m’en sois pas rendue compte. L’idée a commencé à occuper mon cerveau, à prendre la place du vide. Je suis très distraite, et aussi bien, le choc passé, j’avais continué mon chemin alors que la ville entière (en l’occurrence : Dublin) me considérait avec horreur et cherchait à me faire comprendre, à force de signes et avec plus ou moins de tact, que je n’étais plus vivante, et qu’il fallait que je m’arrête, là, tout de suite. Aussi bien j’avais une plaie béante au front. Aussi bien j’étais déjà à la morgue ou dans le fond de la mer.

Mais je marchais, pourtant. Du moins les rues viraient autour de moi. Il y avait cette perturbation idiote, aussi, légèrement étourdissante, que les voitures roulent à gauche et que traverser est déjà, dans ce monde à l’envers des rues qui parlent anglais, une aventure. On circule dans un miroir où on ne se voit pas mais où le monde se reflète, inversé. Un monde où on pourrait être mort sans le savoir.

C’était aussi un moment où mon père était techniquement en train de mourir. Je l’appelais au téléphone, là où il était couché, au pays où je suis née. Il disait les mots un par un, entre deux aspirations. Il prenait désormais de l’oxygène non seulement la nuit, mais dans la journée. Je ne sais plus quelle femme écrivain, américaine je crois, a écrit à propos de sa propre farouche indépendance : si je devais demander de l’air tous les matins, je serais déjà morte. Mon père, c’est un peu ça : je crois qu’il mourra en affirmant n’avoir besoin de rien.

Je pensais à Bernard Lamarche Vadel, à son suicide. Dans les rues de Dublin, un titre de ses livres me revenait sans cesse, comme un mantra, un titre énigmatique : Comment jouer Enfermement.

*

Je rentre chez moi, à Paris, je sors le livre de ma bibliothèque. La première phrase que je lis, au hasard, est celle-ci : « La collection du dormeur, sur ses murs, à divers titres, concerne tous les motifs de l’enfermement, images d’incarcération, vues sur la réclusion, mais à divers degrés ».

Je suis une très petite collectionneuse mais j’ai chez moi une photo tirée d’Un Chant d’Amour, le film de Jean Genet. La main d’un prisonnier jaillit entre les barreaux et elle écrit dans l’air un signe, un signe de liberté.

Je marche dans les rues de Paris. C’est le printemps, j’ai une robe et les jambes nues. Très peu d’hommes savent ce que c’est, de marcher les jambes nues. L’air bat en rythme entre les cuisses. La fraîcheur est merveilleuse, et on est seule avec soi-même. Le corps entier est un ballon léger, et plus l’oxygène afflue dans la danse de la marche, plus le monde devient vaporeux et diffus, beau et désintégré de lumière, et sans importance.

On s’est glissée entre deux feuilles du temps et on est à la fois fluide et extrêmement solide. C’est ce moment gracieux où l’espace prend les devants, où la Géographie avance sur l’Histoire, où le temps se couche sous les pas.

La planète devient entièrement promenable. On choisit une longitude et on la suit ; puis, sur un caprice, on prend à angle droit sur une latitude, une parallèle de l’Equateur, de Belem à Libreville à Mbandaka à Palembang. On avance, en cercle, sur 40 000 kilomètres, en faisant fi des frontières et des océans. On marche sur l’eau et on n’en est pas étonnée.

La solidité n’a rien à voir avec la dureté. La solidité n’est pas de métal, elle ne fait pas corps avec la pierre. C’est l’eau, qui est solide. L’air est solide. Le feu est solide. Ils résistent. Ils continuent. Rien de plus solide que l’hélium, ce gaz présent depuis les origines de l’univers, un impalpable qui précède tout. A force de marcher, on s’héliumise.

Je marche. Je flotte. Je ne dérive pas : la ville m’entoure et m’accompagne. Pas très loin de la Conciergerie, le Pont des Arts est recouvert de cadenas accrochés à ses grilles. C’est un phénomène nouveau, une mode. Depuis quatre ans environ, des couples viennent du monde entier cadenasser leur amour et jeter la clef dans la Seine. Je trouve ça horrible. Carcéral et démentiel. Mon nom et celui d’un autre, cadenassés pour toujours avec perte de clef, la seule idée me donne des envies d’orgies romaines, de retraite mystique et d’atomisation dans la lumière.

Je ne sais comment, je me suis retrouvée derrière Notre-Dame, sur le Pont de l’Archevêché, où sont accrochés aussi des milliers de cadenas. L’arrière de Notre-Dame est un passage secret, entre les arcs-boutants ; si on regarde bien, on voit un gros animal sacré. J’hésite entre la baleine et la licorne – le narval. La corne est du côté du square du Vert-Galant, au bout de l’île, c’est une évidence. La corne des narvals est torsadée de droite à gauche, toujours ; on ne sait pas pourquoi.

« L’enfermement n’est pas un cube ainsi que représenté communément, messieurs les metteurs en scène, mais une spirale ». C’est ce qu’écrit Bernard Lamarche-Vadel.

Je suis assez d’accord avec lui. Dans mon deuxième roman, Naissance des fantômes, une femme murée en elle-même s’évadait dans un escalier en colimaçon lui-même pris dans un escalier en colimaçon lui-même pris… etc. J’en faisais ce dessin :

Des prisonniers comme Wole Soyinka, prix Nobel de littérature, ou mon ami Albie Sachs, avocat qui combattit l’Apartheid, ont témoigné dans leurs journaux de prison de phénomènes psychiques dus à l’enfermement. Ils décrivent eux aussi des spirales. Au bout de 160 jours de cachot, Albie Sachs voit son « moi » monter au plafond. « Je suis un miroir replié sur lui-même. C’est Je qui me regarde.». La spirale prend la forme d’une chouette juchée.

« Je suis passé par ce point présent encore et encore » écrit Soyinka en cellule d’isolement. « J’ai déjà été ici. Ma tête est pleine d’odeurs et de sensations venus d’un temps autre, et avec cette reconnaissance vient cette peine ajoutée qui est de devoir tout quitter sans cesse. J’essaie très fort de rester dans le moment, de m’y habituer, et si possible, de le marquer dans le temps, dans l’espace. Mais la désolation (…) est plus profonde que le lieu ou l’événement. Il s’agit plutôt d’une phase de l’être. Nous tenons notre moi pour acquis… » Soyinka parle d’un « point du cycle » où, dans l’enfermement, il ne cesse de passer, et de se croiser lui-même, jusqu’à tenir les souvenirs, dans la spirale, pour des prophéties.

Pendant des années, j’ai lu des journaux ou des témoignages de prisonniers, parce qu’ils en savent long sur nos pouvoirs de fugue. Les splendides déserteurs sur place : Julius Fucik, Griselidis Real, Louis Riel, Ngugi wa Thiong'o… Tous témoignent d’échappées étranges, de visions, de points de rupture où le moi enfermé trouve une brèche. Mon ami le poète basque Josepa Sarrionandia lève la tête vers le ciel et écrit, de sa cellule d’isolement : « les éternels barreaux ressemblent à une harpe grise qui attend que quelqu’un joue ». Mandelstam, le grand poète russe, saute par la fenêtre de l’hôpital psychiatrique. Il écrit : « Un saut dans le vide, et je retrouve la raison. »

Quand un être humain tombe, il chute parfois vers le haut. Au lieu de s’écraser, il monte. Il n’est pas plus fort que les murs, non, il est plus léger. Plus solide d’être aérien. Il glisse. Il s’évade. Il s’aliène, sans folie.

« Earth. Earth. » Soyinka enfermé répète le mot comme un mantra. La Terre. Puis le mot ciel. « Sky. Sky ». Et la Lune à la lucarne est son alliée.