Cette nouvelle est parue dans le Monde en août 2017.

Lee était venu me voir avec un projet de film. Il voulait adapter au cinéma la biographie de deux petites jumelles noires, ostracisées dans un village anglais. Il me demandait d’écrire le scénario. Elles se parlaient dans un langage compréhensible par elles seules, et il avait connu ça lui-même, avec son frère jumeau, mort petit. Il me racontait sa vie, sa famille, sa ville. Je lui racontais la mienne. Je parlais très mal anglais. Il ne parlait pas français. Il me rassurait en me disant qu’il ferait traduire le scénario. Et il m’expliquait ce qu’il voulait, les scènes qu’il imaginait, et je regardais bouger ses lèvres. Je ne comprenais pas grand chose. Son accent n’était pas du tout celui des professeurs d’anglais dont j’avais pu suivre les cours.

Lee avait sonné à ma porte, littéralement à ma porte. Il me voulait moi, avec les deux livres que j’avais publiés, et il ne doutait pas que j’accepterais d’écrire pour lui. Nous avions exactement le même âge, 29 ans. Nous venions d’un milieu économiquement comparable, la classe moyenne, lui anglaise, moi française. Mais au même moment, d’un coup, nous avions pris une sorte de navette spatiale qui nous avait arrachés à nos milieux d’origine. Lui ce n’était pas un roman mais une série de photos. Il avait créé l’image d’un grand couturier, avec des photos très mises en scène, immédiatement reconnaissables. Dix ans auparavant, à peine majeur, il avait fait une semaine de prison pour vol de voiture (ou étaient-ce quelques jours de garde à vue ? le vocabulaire me manquait). Ces quelques jours lui avaient suffi pour savoir qu’il ne voulait jamais remettre les pieds en prison, et que malgré son échec scolaire (il était dyslexique) he would break through. J’essayais de suivre.

Un oncle lui avait offert un appareil photo. Sa vie avait basculé. Il avait vu le monde en photo. Cet appareil était une extension de ses mains, était ce qui manquait jusque là à ses yeux. Il s’était installé à Brighton, il avait été colocataire de Kate Moss avant qu’elle ne soit Kate Moss, il avait fait la jaquette d’un des disques de Massive Attack : tous les courants des annés 90 se fondaient en lui et créaient dans mon petit appartement un tourbillon. Il avait des histoires, une énergie, un style. Il avait un téléphone portable et je n’en avais pas encore, il s’adaptait à mes horaires sans discuter, il garait sa Mercedes décapotable en double file en bas de chez moi, et hop, nous nous mettions à tenter de travailler. Lee, photographe né, rescapé d’un gang de petites frappes, avec sa gueule à la Basquiat et son talent évident, Lee avec sa dyslexie, Lee – je suis tombée amoureuse de Lee.

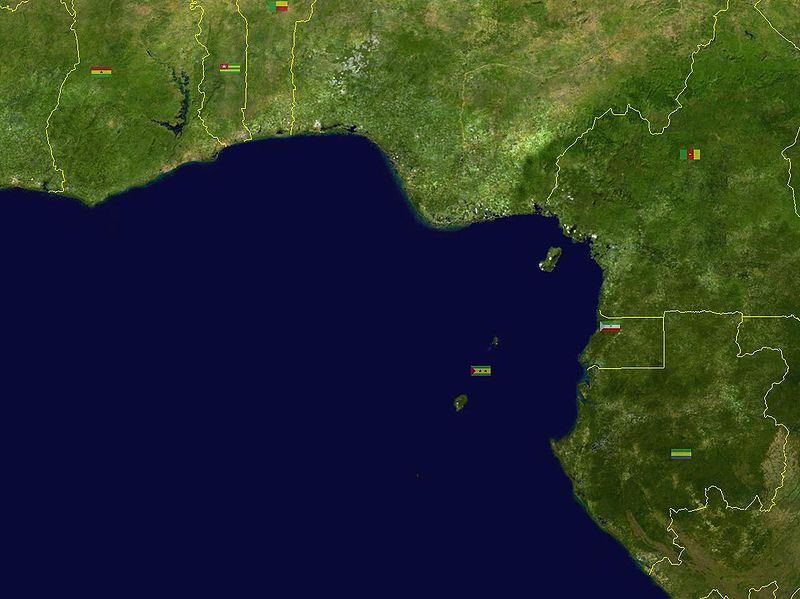

Je me rappelle l’effort pour dire ma pensée dans un étroit filet de mots. Je me souviens de l’ankylose, entre de maigres phrases et des formules décalquées du français, entre des verbes appris à l’école et quelques répliques de films. Je faisais un énorme effort pour arracher de moi une nouvelle langue, et lui s’excusait constamment de ne pas parler français. Il était tout pardonné puisqu’il parlait, en plus de son anglais natal, le yoruba et le hausa de ses parents, langues dont j’ignorais jusqu’à la localisation : au Nigeria. Où ça ? Là bas dans le creux de l’Afrique.

La plupart des Terriens parlent plusieurs langues, m’expliquait-il : ce qui est rare, c’est de n’en parler qu’une. Et en effet je parlais espagnol et un peu basque, mais à quoi me servaient mes langues du golfe de Gascogne avec ses langues du Golfe de Guinée ? Quand Lee me parlait, je débordais d’angoisse. Alors je disais, malhabilement : « I am full of anguish ». Il me répondait « yes, I’m anxious too ». Et j’apprenais ainsi comment le dire, par écho : « I’m anxious too ». Nous nous sourions en miroir. « We’re both anxious » : il riait en me regardant.

Il me faisait écouter la musique qu’il imaginait pour le film. Fela Kuti, Catpower, Jordi Saval, la planète tournait. Nos têtes se penchaient sur la chaîne hifi. Nous étions anxieux de ce film. Nous étions anxieux de ne pas nous comprendre. Nous étions anxieux de nous voir. Anxieux de nous voir tous les jours.

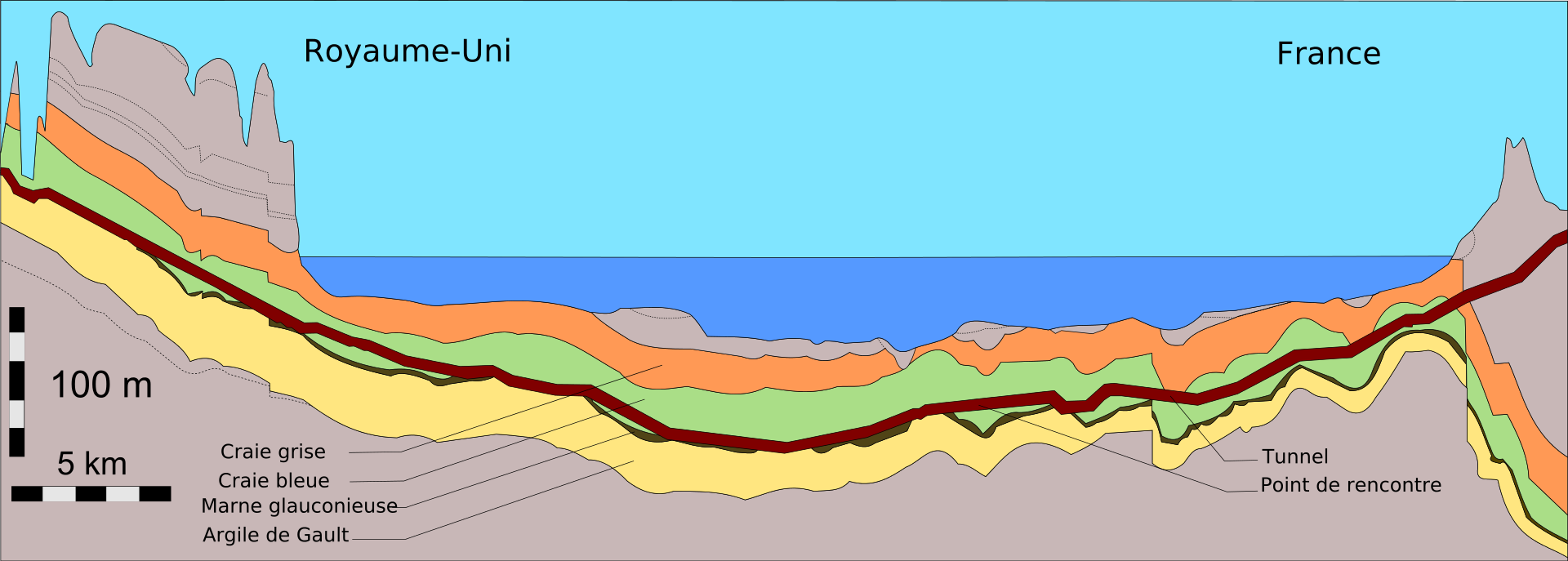

Il mentionnait de temps en temps un prénom, Adrian. Il prenait le tout nouvel Eurostar pour aller chez Adrian. Puis il rentrait à Paris. Il aimait Paris. Il avait mes clefs. Il soufflait I love you quand nous faisions l’amour. Je connaissais la phrase depuis toujours. I love you. Elle était imprimée sur les rideaux de ma chambre d’enfant, au Pays basque, avec des cœurs et les gratte-ciels de New York. Une phrase simple. Un cœur entre deux pronoms. I, You. Lee, Marie. Lee. Quel prénom magique. La longueur de ce eeee, langoureux, moins tendu que le i français, et pris dans le L de Love. Lee logeait chez Adrian quand il était à Londres. Un arrangement entre amis, probablement. Jusqu’à ce qu’en dépit de mon anglais de lycéenne, je me rende à l’évidence qu’Adrian était une she. So what ? Lee avait bien logé chez Kate Moss en simple colocataire. Kate Moss, bon sang. Je rangeais les syllabes A-dri-an au fond de mon hémisphère cérébral gauche, là où mon cortex s’occupait du langage. On apprend à parler en faisant le tri. On apprend surtout à parler en aimant. Le désir fait pousser les phrases. Il se tend et ça fait des mots, des baisers sur la peau. En six mois de supposé travail avec Lee, je parlais anglais. Mon anglais, je le tiens de lui.

Lee était un étranger, de naissance, de pays, de peau. Il était noir et j’étais blanche : je n’en pensais rien. Etait-ce la jeunesse ? Ou l’époque nous assignait-elle moins à notre identité ? Etions-nous moins réduits à nos origines ? Moins sommés de nous rendre au libellé de nos papiers ? Nous nous voyions comme deux jeunes humains qui veulent se séduire encore, acharnés à se croire isolés, à l’abri, dans la bulle d’un appartement parisien. Vous vous souvenez des années 90 ? Chacun d’entre nous était sûr de rentrer vivant le soir. La question ne se posait pas. La planète s’auto-détruisait sous nos yeux mais nous l’oubliions à chaque seconde. Le Sud était dévoré par le Nord mais même Lee ne paraissait guère s’en soucier. « Jusqu’ici tout va bien » : l’homme qui tombe, dans le film de Mathieu Kassowitz La Haine, c’était peut-être nous. Mais nous étions ensemble, Lee et moi. Au nouvel an 1999 nous dansions sur la chanson de Prince, et je n’entendais même pas les paroles : « the sky was all purple, there were people running everywhere, trying to run from the destruction, you know I didn't even care », « le ciel était mauve, les gens couraient dans tous les sens, ils tentaient de fuir la destruction, je m’en fichais tu sais »…. Prince avait écrit cette chanson, 1999, en 1982. Pendant notre enfance, à Lee et à moi. Nous nous émerveillions des différences et des ressemblances de nos enfances. Deux ans plus tard en septembre 2001 à New York les Tours Jumelles se sont effondrées. L’axe sur lequel tournait notre petite planète s’était modifié. Mais 2001, c’était un autre monde : Lee avait disparu de ma vie depuis des mois.

En 1998 et 1999, les seules catastrophes dans le tissu serré des journées avec Lee, c’étaient ses séjours à Londres. Je haïssais l’Eurostar. Et je ne m’occupais pas de savoir à quoi ressemblait Adrian, son âge, sa couleur, sa plus ou moins grande beauté, intelligence, etc : je ne m’occupais que de savoir si elle était dans la vie de Lee au point où Lee était dans la mienne. Certes, dans cette projection, tous les éléments étaient bons à prendre, tout comptait dans ce fantasme d’évaluation. Mais je n’allais quand même pas lui demander une photo. Et à l’époque on ne pouvait pas « googler » les gens. Le cœur de mes angoisses avec Adrian tournait autour du réacteur de la langue. Elle parlait anglais couramment, c’était sa langue. De cela, j’étais sûre. Elle disait exactement ce qu’elle voulait dire. Elle ne creusait pas, comme moi, des cercles de terre autour de ses pensées. Elle ne soulevait pas des montagnes à chaque phrase. Moi, toutes les nuances me manquaient. J’aurais voulu que Lee devine quelle bête subtile j’étais sous mon allure pataude. Je me vivais comme un animal souterrain, sous la croûte épaisse d’un monde durci par autres mots. « Your English is sophisticated », me disait-il pour me rassurer. Mes soucis linguistiques l’ennuyaient, à la longue. Peut-être n’était-il pas avec moi pour ce que je disais ?

Et elle, pourquoi était-il avec elle ? Elle qui, dans la transparence de leur langue en commun, lui parlait comme on respire, en se promenant sur du gazon anglais ? Mais peut-être n’était-il pas avec elle pour ce qu’elle disait ?

Au Nouvel an de l’an 2000, à la bascule d’un millénaire que j’espérais vivre avec lui, il partit à Budapest. Où ça ? Chez les parents d’Adrian. Elle était hongroise. Le mot Hongrie perça mon imaginaire comme si la plaine magyare était volcanique.

Le scénario ne fut jamais écrit. Notre film n’eut jamais lieu. Mais Lee imprime durablement ma mémoire, et j’écris mes livres avec lui.