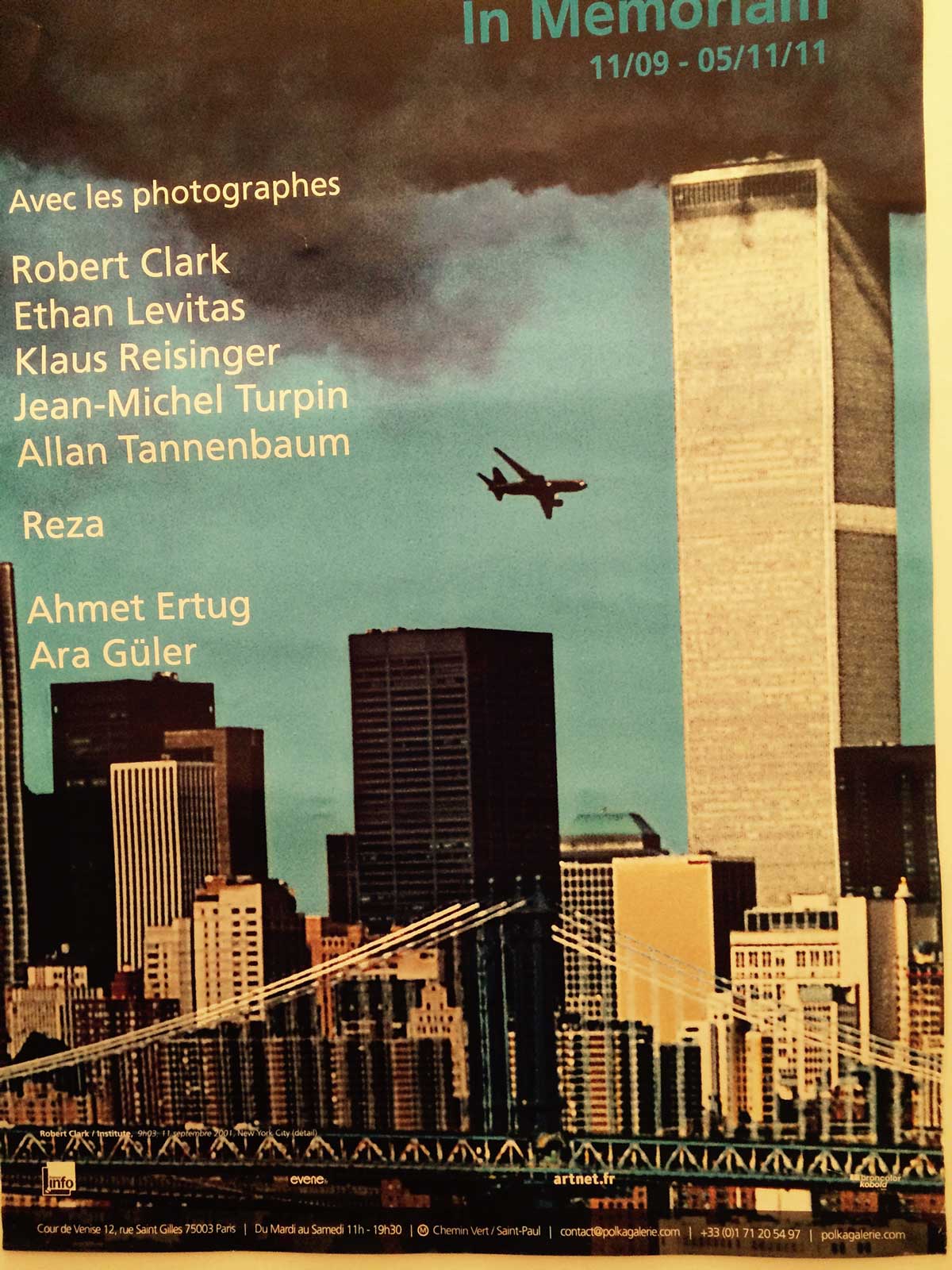

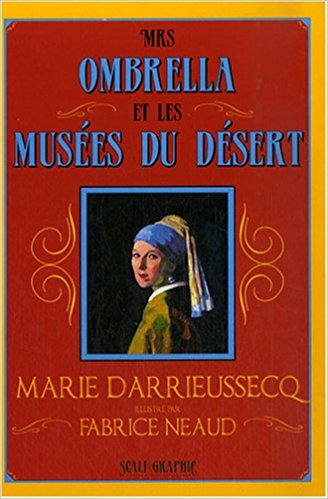

Voici la première version de mon roman White, une cinquantaine de pages manuscrites rendue caduques, soudain, par l’attentat du 11 septembre 2001. Cet événement a remis en cause, pour beaucoup d’écrivains, une certaine approche de la fiction de guerre et d’espionnage (et peut-être de la fiction tout court). J’ai repris ce texte sous une version différente dans « Mrs Ombrella et les musées du désert », une nouvelle illustrée par Fabrice Neaud et publiée chez Scali en 2007.

PREMIÈRE PARTIE. LE VOYAGE.

I. Le réveil.

Sigrìdur, c’est ainsi qu’on me nomme. Au début des années 2000 -- il ne m’est pas permis de préciser -- on m’a réveillée. Je désirais ce réveil, n’ayant rien de particulier à faire, et m’étant peu à peu endormie dans une routine professionnelle et amoureuse qui me laissait en permanence une impression de double-fond. Il faut savoir ce que c’est, de vivre à H., Texas, au milieu des terres. Une surface plane, percée downtown de trois ou quatre gratte-ciels, et laminée de parcs dans lesquels je me promène, seule peut-être à avoir eu une autre vie, seule aux aguets, cherchant des signes, sous l’envol régulier des fusées. Et puis on m’a téléphoné : un simple appel. C’est ainsi que cela s’était passé, la dernière fois. Aucun coup de tonnerre, pas d’indice avant-coureur.

Ces choses-là se font classiquement : un rendez-vous dans un musée. Ce ne sont pas les musées qui manquent, à H. Ils sont impeccablement propres, vides, modernes et riches. Parfois on y croise trente-cinq petits noirs précédés de leur institutrice, qui leur montre le grand Calder qu’on surnomme ici l’Araignée, et la chaise électrique de Warhol, et leur dit de ne pas tomber dans l’espèce de long tunnel à lumière changeante qui relie les principaux bâtiments. J’ai passé beaucoup de temps ici. Il n’y a jamais personne. Je me suis même fait une amie de la préposée au tunnel, je ne sais pas comment appeler sa profession, elle est chargée d’éviter les accidents liés au changements de perspectives et de couleurs. Toute la journée elle reste debout dans ce couloir, devant les parois rouges, puis bleues, puis vertes, qui suggèrent des murs où il n’y a que des vides, contre lesquels il faudrait voir à ne pas s’appuyer. Le soir quand le musée ferme, et que s’allument les veilleuses dans tous les bâtiments, elle dit que le tunnel devient une simple pièce blanche. La gardienne (elle protège les enfants, pas cette oeuvre qui ne risque rien puisqu’elle s’évapore la nuit) la gardienne est noire elle aussi, comme quatre-vingt pour cent de la population de H. Au début J.L et moi avons eu du mal à nous habituer, mais maintenant J.L dit que ce sont des gens comme nous. En tous cas, voyez combien la vie réserve de surprises, par désoeuvrement à H. je suis devenue une habituée de l’art. Le cerveau s’imprègne de connaissances alors qu’on croit vaquer et rêver, et je me rends compte aujourd’hui que de cette époque à H. je garde surtout en mémoire les noms inutiles de beaucoup de peintres, de sculpteurs, et même de courants esthétiques. Ma mission fut d’abord désignée sous le nom de code Chirico, en référence au point de rendez-vous, dans la salle des surréalistes du Bayou Museum. En fait j’ai découvert plus tard qu’elle se superposait, la mission, au projet White.

Pour se rendre de chez moi au Bayou Museum il faut traverser la partie Ouest de la ville. Je suis la seule cycliste. Les distances sont longues, mais tout est plat, et les voitures glissent prudemment autour de moi, elles planent, énormes et luisantes, sans bruit. Il y a le campus, des galettes d’un étage en briques rouges, avec des patio à l’espagnole, dont j’ai le temps de deviner les colonnes en passant devant les pelouses ; il y a les hôtels, parfois le soir avec J.L nous montons au trente-huitième étage du Four Seasons boire un daïquiri fraise en bord de piscine. On peut se croire au centre de quelque chose, au centre d’une étoile que formerait H., toutes avenues illuminées et distances abattues, si bien que les lotissements seraient le coeur d’une autre ville, et les parcs, une mer, une Adriatique bordée de Venises ou je ne sais quel vieux lac à histoires... Sur mon vélo je traverse sciemment le jet des arroseuses, ça remplace pour moi la climatisation, je sèche en quatre tours de roue jusqu’à la prochaine pelouse. J’arrive au quartier des musées, c’est-à-dire aux grands parcs, qui se confondent eux-mêmes avec les lotissements, en continu avec les jardins sans clôtures qui baignent des maisons aux vérandas de bois, plus ou moins grandes, plus ou moins fleuries, peintes en vert, jaune pâle, blanc ou vieux rose, avec ou sans balançoire et toujours un gros break d’un modèle d’il y a deux ans dans l’allée, celui de l’épouse, dont la tête au dessus de l’évier me donne parfois du Hi Sig ! en entendant mon vélo parce que j’ai fait moi aussi du bénévolat et des réunions Tuperware. Il y a deux choses auxquelles je ne me suis jamais habituée, à H. : la relative absence de saisons, et celle, absolue, de piétons, si bien que je ne sais jamais l’heure qu’il est, sous l’été chaud et humide, sous l’hiver chaud et humide, dans les rues toujours vides aux trottoirs désoeuvrés. Je ne vois pas la lumière varier, je ne sens pas la ville girer autour du soleil, et tout à coup, il fait nuit, sans que personne n’ait traversé la rue, et comme si les écoles se vidaient par des bondes, souterrainement, grâce aux sas formés par les gros breaks ; à moins que ce ne soit moi, qui ne vois plus rien. J.L, par exemple, travaille chez nous la plupart du temps, il ne doit passer au bureau que de temps en temps pour les réunions où la présence physique est requise, mais il a une vie active, des collègues, il joue au squash, il n’a pas de temps pour les musées. Tous les ans nous nous rendons avec plaisir au gala de la Tabasco, qui a déménagé (comme les rampes de lancement de la NASA) depuis les troubles de la Côte Est. Grâce à J.L j’ai fini par connaître un peu de monde, en tous cas, du monde me connaît.

Comme tous les musées de H., le Bayou est privé, il dépend de la fondation Moreau, une famille qui a fait fortune dans les gisements de pétrole et racheté la moitié de la ville. Mrs Moreau est toujours en vie, elle a connu Warhol et le Velvet Underground, maintenant c’est une toute petite dame qui vient parfois inaugurer les portails de communication qu’elle offre aux écoles. Elle se déplace dans une berline noire qu’on surnomme la Moreaumobile, avec l’accent texan. J’ai posé mon vélo contre une borne à incendie (ayant vite senti ici l’inutilité, voire l’indélicatesse, de l’usage du cadenas), et j’ai traversé le gazon devant le bâtiment des surréalistes. Hormis la saccade, régulière, des fusées au décollage qui font éclater le ciel, et suite aux progrès des moteurs automobiles américains on n’entend, grésillant sur H., que le chant de grillons des arroseuses automatiques. Les oiseaux -- il y en a -- sont remarquablement muets, on les devine dans les magnolias, gros, charnus, comme si leur obésité empêchait la vibration d’un larynx. Les pelouses sont extraordinaires, épaisses et fluorescentes, on a le droit de marcher dessus voire de s’y allonger, mais il semble qu’il n’y ait que moi pour le faire. Elles vous portent à dix ou quinze centimètres au-dessus du sol, un tapis volant de force végétale. Sous les arroseuses au soleil la touffeur de H. est un éternel arc-en-ciel, grésillant puis crépitant lorsque le large vantail d’eau vire au-dessus des allées. Je suis passée sous les gouttes et dès l’entrée, l’air conditionné m’a criblé la peau. How are you today ? m’a lancé l’étudiante à l’accueil. Il n’y a pas de caisse, les musées sont gratuits. Elle lisait. Il faut supporter de passer ses journées devant une bouteille de Tabasco géante. L’eau qui dégouttait de mon visage formait de brèves auréoles sur le plancher en bois de teck, comme sur le ponton d’une île, donnant envie de se déchausser. J’ai longé les baies vitrées, le soleil cogne sous les impeccables stores blancs et la fraîcheur de l’air conditionné semble une inversion de l’espace ou du temps, une machine montée à l’envers. On plonge vite dans l’ombre, dans ces musées, et la journée s’abolit. La première salle à droite, par laquelle on passe obligatoirement, est une reconstitution de la chambre d’enfant de Mrs Moreau : il y a un Magritte au-dessus du lit et une montre molle de Dalì. Les meubles sont moulés sous des coques en plastique et les jouets, savamment désordonnés au sol, encagés dans du plexiglass. Quelques petites robes à smocks, dans la penderie ouverte, sont protégées par des housses, et les cahiers ouverts sous la coque transparente du bureau sont vraiment ceux sur lesquels Miss Moreau étudiait, à l’école des soeurs catholiques de H. Le Chirico se trouve deux salles plus loin, c’est un tableau que j’aime bien parce qu’il montre un endroit où l’on croit être déjà allé, je ne pense pas être la seule à avoir cette impression. Une colonnade blanche, un sol jaune, un ciel très bleu fermé comme une boîte, des tuiles rouges et au centre de la place vide une statue équestre, grise, avec son ombre bien noire. Il semble que si l’on parle, la voix va résonner sous les arcades, dans le ciel déjà vu. Devant la colonnade se tenait mon rendez-vous, un jeune homme comme on en emploie dans ces cas-là, tout frais sorti d’une université ou d’un premier stage en entreprise. J’ai commencé comme ça moi aussi. On se fait aborder à la bibliothèque ou dans le parc du college, avec l’impression qu’on va sauver le monde, ou du moins trouver un sens à sa vie. Mon rendez-vous était tout excité. Do you like modern art ? m’a-t-il soufflé comme convenu, et alors que j’étais heureuse qu’on me confie à nouveau une mission, c’est avec une certaine lassitude que j’ai lâché le Do dogs fly ? qui lui a fait ouvrir son cartable. J’ai fourré le minidisque dans mon walkman, et mon contact s’est éloigné en frissonnant d’exaltation.

*

II. L’île.

Je n’étais jamais allée dans l’île. C’est une sorte de consécration, d’y être convoquée, cela prouve que la mission ne peut être entièrement confiée sur minidisque et qu’elle est donc de niveau 5 au moins. Pendant que les informations s’autodétruisaient en sifflant, je pédalais vers le contact suivant, une agence de voyage où m’attendait un dossier au nom de Mrs Ombrelieri : un billet avion-hydravion pour l’île, des papiers d’identité, divers justificatifs utiles et un bel acompte en liquide. Une employée irresponsable m’a lancé un coup d’oeil complice ; ils doivent avoir, sur H., des problèmes de recrutement, les habitants s’ennuient tellement qu’ils ne savent pas garder leur quant-à-soi. J’ai pris un café au Bon Pain du coin. J.L n’est jamais très heureux de me voir partir, la blessure de ma dernière mission a été délicate à expliquer, mais la vie conjugale, tolérée, est laissée à notre entière responsabilité -- tant qu’on a pas d’enfants : les enfants nous radient. Parmi les documents il y a un catalogue sur le nouveau design concept. J’ai été recrutée au Massachussets Institute of Technology, après mon master en ingéniérie. Je comptais me faire embaucher sur un gisement pétrolier pour suivre J.L qui est décompteur à la NASA mais voilà qu’entre temps on me recrute, sous couvert d’un contrat d’encadrement free lance chez Tuperware comme on en propose parfois aux diplomées au foyer. Le montant du salaire a fait taire les scrupules de J.L, j’ai juste à me rendre régulièrement à des pseudo-réunions du groupe, à des congrès plus ou moins longs. Nous nous rendons chaque année à la fête anniversaire, où le directeur des ressources humaines me serre la main avec chaleur et vante mes mérites à J.L. On m’envoie deux fois par an des colis de petites boîtes, que je fourgue, quand j’en ai le courage, dans le voisinage, ou que je jette à la poubelle après les avoir compactées. How are you today ? m’a demandé l’étudiante en uniforme du Bon Pain, en remplissant mon gobelet d’un long café noir. J’ai froid, j’oublie toujours de prendre un pull pour les endroits conditionnés. A travers la vitre un soleil très haut trouble les horizontales, le plat de la rue et la base des immeubles ont disparu, seules se balancent quelques palmes vertes au-dessus du carrefour, feu rouge, feu orange, feu vert. Ce Bon Pain flotte à la lisière du quartier administratif, encadré d’un Dunkin Doughnuts et d’une pharmacie géante, de temps en temps un employé en friday wear mâchant un beignet rond pousse la porte, ding dong, et nos têtes, à l’étudiante et moi, se tournent en même temps.

Sur le prospectus de l’agence de voyages, l’île ressemble à toutes les îles, palmiers, sable blanc, lagons bleus, mais l’on vante son calme, sa réclusion, son absence de voitures et même de piste d’aviation, et son hôtel, cinq étoiles, où m’est réservée une chambre au nom de Mrs Ombrelieri. How are you today ? me demande le concierge en me tendant mes clés. La moquette du hall est aussi épaisse qu’une pelouse, et sur les cheminées marbre et or d’énormes vases imitant l’albâtre débordent de fleurs tropicales très fraîches, qu’on doit livrer en jetboat frigorifique. Le thème îlien n’est pas davantage développé que dans les grands hôtels de H., ni fauteuil en rotin ni jonc de mer au sol, mais du mobilier et des tableaux de genre. On se sent tout de suite en territoire connu, comme à H. ou à Reykjavik (Reykjavik a beaucoup changé), je crois que c’est l’effet des jointures dans le monde occidental : l’angle des murs et du plafond, le sol et les coins des meubles, les luminaires et leurs appliques, le rebord de la piscine et celui de ma baignoire -- ainsi que je le constaterai dans ma salle de bains -- et la façon dont le lavabo s’encastre dans son meuble laminé, aucun espace n’est laissé au hasard, aucune faille ne subsiste où pourraient s’infiltrer les insectes, la poussière ou je ne sais quelle salissure. Le design est pensé pour être clos, lisse et propre. Il m’est arrivé de faire en voiture le trajet de H. au Mexique : au cours de la journée, on s’en rend compte dans les stations-services en particulier, tout ce qui est jointure, fermeture, raccord ou mise à niveau, devient de plus en plus lâche, hésitant et granuleux, un abandon croissant face à la matière qui travaille. On peut s’arrêter, en revanche, sur les trottoirs de H. : l’angle des immeubles et du macadam est fermé en une seule ligne nette, pas une tache, pas un brin d’herbe, et le mobilier urbain, fontaine ou arrêts de bus, est fait de matériaux polis et stratifiés, qui rappellent l’intérieur des Bon Pain et des Dunkin Doughnuts.

Dans l’avion, un vol régulier de trois heures, j’ai accepté le champagne de l’hôtesse, du vrai champagne français de business class, et de la langouste de Cuba, parce que c’est la fête, parce que cette mission avec billets de business class et séjour dans l’île est clairement une promotion, de second à premier couteau. Comme dans tous les voyages, le dépaysement commence dès l’aéroport, lorsque le préposé vous rend votre passeport en vous disant Have a nice day, Mrs Ombrelieri et que vous sentez choir votre peau ancienne, de mue en mue depuis vos premiers pas. Lors du passage en hydravion, le pilote, qui s’est présenté sous le nom d’Alvarez, m’a fait survoler les plus jolis coins de l’archipel, quand on quitte l’espèce de longue route sur pilotis qui relie les principales îles, et que commence la lagune, bleu vert, percée d’îlots jaunes, avec des sillages de dauphins pour figurer l’espace et rendre la perspective. Le prospectus publicitaire mentait : il n’y a pas de palmiers sur l’île, elle est trop petite ou trop sèche, mais sa réclusion et sa beauté ne font pas de doute. On distingue quelques villas sous les tamaris penchés, elles imitent la forme des gros blocs de grès jaune. Le site est venteux, et on devine le dilemme, dans l’île, entre habiter sur la mer ou sur le lagon intérieur, qui la perce en son coeur exactement comme un doughnut. Quelques yachts mouillent dans la crique où l’hydravion amerrit. Le petit hors-bord de l’hôtel est venu me chercher ; le bagagiste et le groom, tous deux en livrée rouge, sont restés impeccablement stables dans les embruns et le soleil, m’abritant sous une ombrelle rouge après m’avoir, avec mille politesses, fait revêtir un gilet de sauvetage également aux armoiries de l’hôtel. Je me suis reposée dans ma chambre, le temps de boire un daïquiri fraise offert par la direction. Ici même les pourboires se donnent dans une monnaie locale faite de petits palmiers en plastique, vert pour un dollar, bleu pour cinq, blanc pour dix. On les échange auprès du concierge. Tout est organisé pour la détente. Un programme de musique douce se diffuse en continu avec l’air des climatiseurs, j’ai réglé le volume des deux au minimum mais il reste un murmure. On ne peut pas ouvrir la baie vitrée, elle coulisse juste assez pour, éventuellement, respirer le parfum des bougainvillées. Ce doit être une mesure de sécurité, les petites terrasses individuelles surplombent directement la piscine, à moins qu’ici comme à H., et par souci de climatisation, personne n’imagine sortir son daïquiri par trente-cinq degrés à l’ombre. Ils ne savent pas ce que c’est, d’être née à Hùsavik.

Ma chambre donne côté lagon. Son eau bleu crème est plus mate, plus laiteuse que la mer. De temps en temps y passe une ombre, comme un gros poisson, ou celle d’un oiseau invisible dans le ciel surnaturellement vif. Il semble que certaines algues aient envahi les fonds, quelque chose se balance, comme une chevelure, et quelques bulles, éparses, semblent naître de la chaleur ou d’une fermentation en bord de plage. Le sable a l’air si fin qu’il semble pulvérisé. J’ai un peu le trac. En attendant le rendez-vous avec le boss, à dîner, j’ai mis ma petite robe Courrèges toute simple de l’époque où je travaillais à Paris, et j’ai relevé mes cheveux en chignon, avec aux oreilles, superstitieusement, les deux aventurines que ma grand-mère islandaise m’a léguées.

*

III. Le boss.

Celui qu’on appelle le boss, et qui doit être n° 4 ou 5, est connu pour sa manie de convoquer les agents dans l’île. Sa couverture est des plus simples : il est propriétaire de l’hôtel. Je ne crois pas qu’il y réside en permanence. Nous nous sommes déjà rencontrés, à Paris et à Taïpei. Le boss parle un français remarquable, et je l’ai déjà entendu s’exprimer en chinois. Il est difficile de déterminer s’il a, ou non, et dans quelle langue, un accent qui marquerait son origine. Il aime cette île, c’est ce qu’il vous explique en premier. Il joue au golf et pratique la plongée sous-marine : ici, il a tout sous la main. Selon ce qu’on imagine de sa vie, sous ses rides et son embonpoint, le boss peut avoir entre quarante et soixante ans. On raconte qu’il est pour beaucoup dans la féminisation du circuit. C’est par son réseau que j’ai été recrutée, à une époque où il était encore rare de confier à des jeunes femmes des missions autres que de canapé -- non que je n’aie eu à faire mes preuves dans ce domaine, mais de nos jours cela fait partie, ni plus ni moins, de la formation de tous. Avant de passer à table, le boss m’a fait visiter le patio de l’hôtel. Le parfum des roses est soudain, aussi palpable que la chaleur, chaque rose ruisselle avec le bruit de la fontaine. Dans une vie antérieure -- il me sourit -- le boss a été un peu horticulteur. Il faut, pour adapter les rosiers aux tropiques, de l’ombre, de l’eau, la fraîcheur des azulejos, et des sols argilo-silicieux qi’il fait venir de Floride : le rosier déteste le calcaire, qui jaunit les feuilles : la chlorose, me dit le boss en fronçant les sourcils. Reste le problème des saisons : c’est une question d’accompagnement, il faut habituer le rosier à l’alternance sêche-humide, et décider d’un printemps pour la fumure, d’un automne pour la taille. Leur parler, me dit le boss, les persuader. Caressant ici une Madame de Sévigné, là une Européana, ou une Jackie Kennedy qui dodeline du bonnet sous ses longs doigts, le boss chuchote dans une langue que je ne connais pas. Il a de très belles mains, des ongles bien formés, larges et ovales, avec si peu d’aspérité qu’on les croirait vernis. Je travaille, me souffle-t-il, à une Sigrìdur, elle sera blanche, avec un exquisite parfum de mousse... J’ai accepté un autre daïquiri-fraise et me suis laissée guider jusqu’au dining room, il a tiré ma chaise, demandé qu’on augmente pour moi la climatisation ; ce sont des manières qui se perdent à H. -- ne parlons pas de Reykjavik. La nuit tombe vite sur les Keys, le dining room est éclairé de bleu par les fontaines intérieures, et quelques tables seulement sont occupées, loin de la nôtre, par une femme taciturne et un homme qui semble au bord des larmes, par un quatuor de plongeurs qui porte encore aux joues l’empreinte du masque, et par un couple d’asiatiques en total look Gucci. Je suis ravi d’avoir le privilège de votre compagnie, me dit le boss, la France me manque avec mélancolie, c’est avec des convives comme vous que l’on peut parler vin et nourriture délicate, et le voussoiement, n’est-ce pas, c’est ainsi que l’on dit, quel raffinement, comme tout cela se dérobe dans les langues anglo-saxonnes. Le sommelier nous a présenté un Saint-Julien 89, les stages comprennent aussi une formation oenologique et j’ai pu suivre à peu près les commentaires du boss. Ensuite nous avons mangé de la langouste de Cuba. Le déglaçage, tout est là, le boss soulevait de l’ongle les arceaux roses du crustacé, nous avons un excellent chef depuis deux ans -- llamame Shroedinger, lançait-il au maître d’hôtel -- il n’y a que lui pour les fruits de mer, il ose l’arômate, le mélange des genres, la vision dans l’espace... Tenez, le voici… Le cuisinier se retira aussi vite qu’il était paru, c’est le petit fils de Shroedinger, dit le boss en baissant la voix, vous savez, le physicien, j’essaie toujours de m’entourer de gens de qualité, il me sourit, cela ne vous dérange pas si je fume ? Imaginez que vous placez cette allumette tête en haut, cette allumette tête en bas, ses longs doigts s’agitaient avec précision et le bois se marquait de ses ongles, et bien ce couple d’allumettes, vous ne pouvez rien en savoir. C’est la théorie de Shroedinger. Que l’observation du monde dérange le monde, nul ne l’ignore... C’est bien plus que ça. Même si vous inventez un dispositif permettant d’étudier cette allumette sans l’observer, en vous concentrant par exemple sur sa voisine, en tous points identiques, et bien, ça ne marche tout de même pas. Tout ce que vous cèdera la matière sera une probabilité, elle vous dira, en fin de compte : il y a cinquante pour cent de chances que l’allumette soit dans ce sens, cinquante pour cent qu’elle soit dans l’autre. On nous servit un autre vin, un Chardonnay de Patagonie. Ainsi l’Ecole de Copenhague -- celle de Shroedinger -- prétend que la matière ne se laissera jamais connaître : qu’elle résistera à quelque observation que ce soit, même la moins directe... C’est une révolution, un doute total, il y a eu Copernic, et puis la physique quantique... Einstein en revanche, à la même époque, disait que la nature, la matière, comme vous voulez, ce qu’il y a au fond de tout ça -- le boss levait son verre -- se laisserait approcher si l’on trouvait les bonnes armes... Mais vous n’êtes pas venue jusqu’ici pour vous laisser décourager, ni pour avoir des nouvelles du grand-père de mon cuisinier. Êtes-vous bien dans votre chambre ? Vous aurez le temps, demain matin, avant votre départ, de visiter l’île, et de vous baigner si vous le souhaitez. Je vous conseille la piscine ou la petite crique : nous avons un problème idiot de prolifération bactérienne sur le lagon, passons... Faites-moi penser -- avant ce soir -- à vous tirer votre Yi-king, il ne s’agirait pas que les dieux soient contraires à votre mission !... Et comment va votre... votre mari, ou votre compagnon ? Cette installation à H. vous rapproche de notre île, vous m’en voyez ravi. Il m’invita à trinquer. Le pas de tir de Cap Canaveral devenait trop vulnérable, la nouvelle localisation est parfaite dans les plaines de H., tout ceci nous a d’ailleurs inspiré votre nouvelle couverture, vous serez, comme votre mari, employée de la NASA -- là où nous vous envoyons, les petites boîtes hermétiques ne feront plus l’affaire... Le boss eut un rire indulgent. L’excellence de vos services lors de votre dernière mise en activité -- et aussi, je dois le dire, vos origines du côté des grands froids -- c’est votre mère, n’est-ce pas, qui vient de Hùsavik ? -- nous ont décidé à vous promouvoir. Un de nos agents a, dans les faits, échappé à notre contrôle... à moins qu’il ne s’agisse d’une panne de secteur... Vous serez parfaite. Cheers... Santé ! comme on dit chez vous. Nous étions maintenant dans le salon attenant au patio, on nous servait café, liqueurs et mignardises, le boss buvait un pure malt. Par la baie vitrée légèrement entrouverte montait l’odeur des roses. Savez-vous que Vermeer -- le boss parlait bas, désignant un petit tableau à l’entrée du lobby -- savez-vous que Vermeer, à sa mort, laissait dix enfants mineurs et d’énormes dettes ? On sait peu de choses sur sa vie... J’aurais voulu La Jeune fille à la perle, mais... Cette Jeune fille au verre de vin m’enchante finalement. Si l’on sait voir, nous nous levâmes, on distingue dans le vitrail situé à gauche une figure de la Tempérance, en commentaire moral -- regardez, elle tient une bride. J’aime cette complicité entre la jeune femme et le spectateur, et non avec ses deux prétendants, ce sourire frontal... étonnant n’est-ce pas ? Détail curieux, une Verzeichnis der herzoglichen Bilder-Galerie zu Salthalen mentionne en 1776 un troisième homme partageant le verre avec elle : il faut qu’il ait été recouvert, ou que le rapporteur, un certain Christian Eberlein, se soit trompé, puisque, j’ai deux yeux, et je ne vois, n’est-ce pas, que deux hommes... Cela nécessiterait une investigation radiographique... Il me faut de vraies pièces, avez-vous de la monnaie ? Ces petits palmiers ne font pas l’affaire, ils n’ont ni pile ni face... “Si tu sais que c’est là une main, alors nous t’accordons tout le reste”, Wittgenstein s’opposait à Russel aussi radicalement que Shroedinger à Einstein, peu de gens en ont conscience... Le boss jetait les pièces sur la table, yin... et yang... et yang... et yang... yin... et yin. L’influence ! “L’étang est bercé par la montagne. L’homme noble est calme et chevaleresque”. Voyez -- il dessina sur la table un idéogramme -- en bas, la montagne, en haut, le lac, ou la brume. Vous devez agir. Mais objectifs et principes doivent concorder. Pour l’instant vos révélations vous dépassent : vous ne les utilisez que pour votre confort, pour augmenter votre pouvoir ou votre séduction... Or le passif se soumet à l’actif. Il tendait la main vers mon visage, Ces pierres vous vont bien, des aventurines, n’est-ce pas ? aussi claires que vos yeux, elles me rappellent notre dernière entrevue... C’était... à Taipei, je crois ?

Mon coude nu cognant la paroi de l’ascenseur a crépité, et une décharge de douleur m’a saisie jusqu’à l’épaule. Les moquettes sont si épaisses, si silencieuses, que quelques pas suffisent à vous saturer d’électricité statique. On peine à croire qu’un si grand hôtel, et si vide, puisse se loger sur l’île, les couloirs s’allongent comme s’ils étaient creusés dans un autre espace, gagnés sur l’air comme on gagne sur la mer, et les portes s’additionnent, avançant en ligne indécise vers les lueurs les plus lointaines des veilleuses de sécurité. Il n’y avait dans le silence moqueté que la voix du boss, et le chuintement très doux de nos semelles. Les femmes de chambre, les autres clients, tous semblaient dormir, ou avoir regagné la terre. Les couloirs oscillaient légèrement, comme à bord d’un paquebot, ou peut-être, la lueur fluorescente qui semblait sourdre de l’air même n’était-elle que la réflection de la neige, dehors, étouffant un chalet. Le boss glissa son passe dans ma porte et m’invita à entrer. J’eus un moment de confusion parce que j’avais laissé ma valise ouverte sur des objets typiquement féminins, mais il ne parut pas y prendre garde, et fit le tour de la pièce comme pour vérifier que tout était en ordre, le chocolat posé sur l’oreiller, les draps ouverts pour la nuit, le mini-bar garni... Il ferma les rideaux sur le lagon vert pâle, régla le hallogène, augmenta la climatisation : Bonne nuit, me dit-il, have a good night, et il m’embrassa sur la joue, mis son doigt sur mes lèvres, et se recula à petits pas, souriant, théâtral, pour s’engloutir dans le couloir.

Je touchai machinalement ma joue. J’avais mal à la tête, à peine la porte claquée je me glissai sous les draps. L’eau laiteuse du lagon dérivait sous mes paupières, comme un soleil bizarre, vert et phosphorescent. J’avais toujours entendu dire que le boss aimait les jeunes femmes, et il m’avait convoquée, moi, sur son territoire, sous les palmiers du prospectus, dans le secret d’une commune confidence... Je flottais, insignifiante, sous les draps bien lisses, dans son hôtel aux armoiries rouges, où de vieux dieux chinois me conseillaient d’être passive, et me plaçaient entre ses mains, dans la brume, sur un lac, pendant que roulaient les cents même pas truqués qui le matin payaient mon H. Observer et mon demi-galon de lait... Une sorte de grésil sifflait contre la baie vitrée, mais il ne pouvait pas pleuvoir ici, ni bruiner -- un vent de sable peut-être, s’infiltrant par la climatisation, m’entraînant vers la moquette... le paysage entier se recouvrait de blanc, des congères de sable engorgeaient le lagon, desséchaient les algues, étouffaient les tamaris... les villas, la piscine, ma propre chambre... Je secouai ma torpeur, soulevai le rideau : tout était calme, étranger et bleu, le lagon se soulevait et s’abaissait comme une respiration de pleine mer. Le boss chuchotait dans la climatisation, la langue qu’il parlait aux roses, je m’approchai du courant d’air froid mais je distinguai seulement un restant de musique, qui stagnait entre deux eaux au plus bas volume. Grimpée sur une chaise je tentai de boucher tous les orifices, climatisation et sonorisation, à l’aide de taie d’oreillers, mais d’autres hauts-parleurs devaient se dissimuler dans le design limpide puisque je percevais toujours quelque chose, un timbre rythmé, hypnotique, une saccade dans le silence... Mes pieds s’enfonçaient dans la moquette comme dans une dune. Au milieu de la nuit la télé s’alluma, c’était un film pornographique, une erreur de programmation, pour un autre client, je mis du temps à trouver la télécommande. Au matin, quand le téléphone me réveilla, je ne compris pas à quelle Mrs Ombrelieri on s’adressait. Le demi-galon de lait que je découvris au pied de mon lit, ma marque habituelle, et le H. Observer du jour, avec une rose blanche à mon chevet, me rappelèrent que j’étais dans l’île, chez le boss, et qu’il me restait deux heures avant l’envol de l’hydravion.

*

IV. La gueule de bois.

J’arrachai l’opercule du pack de Happy Milk : je ne connais pas de meilleur remède contre la gueule de bois. Ma robe Courrèges, que j’avais abandonnée sur un fauteuil, était toute froissée, je n’avais même pas ôté mon soutien-gorge et ma peau était rougie par les marques. Je pris une longue douche. Ne nous apprend-on pas, lors des stages, à résister à l’alcool, à nous méfier de ces repas où la vigilance s’endort, et où l’on s’imagine je ne sais quoi ? Ma dernière mission -- un succès, certes, quoique péniblement acquis -- remontait tout de même à plusieurs années, et le boss sans doute avait voulu me mettre à l’épreuve, vérifier mes réflexes. Je m’étais laissée engourdir comme une bleue, risquant peut-être de décevoir ses attentes, de compromettre ma mission. Lui téléphoner, m’excuser, ne ferait qu’aggraver mon cas. J’appelai pour qu’on charge ma valise, et laissai sur la table tous mes petits palmiers en guise de pourboire.

Comme dans toutes les îles de ce genre, les villas, la plage et la marina sont reliées par des pistes de sable damé, sur lesquelles on circule en voiturettes. Une odeur de croissant chaud flottait, mélancolique ; mêlée aux effluves du lagon, elle donnait presque mal au coeur. J’avais encore la tête lourde, et soupçonnais quelque vaporisation -- comme dans les Bon Pain de H. -- pour ouvrir l’appétit des hôtes du breakfast, ou même, qui me serait plus spécialement destinée, en maladroit hommage à la culture française.Des détonations sèches, suivies d’un gargouillis, ponctuaient le cri des mouettes, et je tournais la tête pour comprendre de quel animal, oiseau ou phénomène il s’agissait. La faune semblait très limitée, sur cette île trop étroite sans doute pour accueillir plus que quelques individus, pélicans posés là ou moineaux égarés, débarqués clandestinement des soutes de l’hydravion. Des fleurs folles, graines tombées de bouquets, poussaient à la va-vite entre deux tamaris, et les quelques voiturettes n’étaient que le va et vient des grooms de l’hôtel, ou des femmes de chambre chargées de draps. Le couple d’Asiatiques de la veille, en tenue de golf, me dépassa sans un bonjour, et se gara devant un practice. Y figurait déjà l’autre couple, et cette fois c’était la femme, qui paraissait au bord des larmes. Je ne tardai pas à comprendre l’origine des bruits : la petite balle blanche sèchement frappée s’enfonçait dans un filet métallique, et dégringolait avec le sanglot lamentable d’un swing avorté. Le gazon de plastique vert était mité par les crampons des joueurs, et je me demandai s’ils comptaient rester longtemps dans cette île, ou si l’hydravion allait les remporter une fois rempli leur contrat de figurants. Une autre voiturette glissa à mes côtés, et un serveur en tenue rouge me proposa, avant d’entrer dans le practice avec des rafraîchissements, un daïquiri-fraise dont la seule couleur me donna la nausée.

J’assistai à l’amerrissage de l’hydravion dans la crique sous le vent. Des employés déchargeaient des plateaux de fruits, et des fleurs, et des sacs de farine. Il ne restait plus que deux yachts au mouillage ; une blonde en lunettes noires était visible au bastingage et fumait, l’air absent. L’eau était turquoise, et si transparente, que la regarder donnait le vertige. Il était difficile de savoir à quelle distance reposait le fond de sable blanc. Le soleil pâle, dilué dans le ciel encore vague, s’y balançait en quadrillages clairs. Il n’y avait pas un souffle d’air ; on se déplaçait dans l’odeur des croissants, de la mer étale, de la chaleur accumulée. Je décidai de nager jusqu’au rocher de gré jaune qui faisait îlot au centre de la crique. L’eau était tiède et décevante : en crevant la surface je ne fis que changer d’enrobage, sans fraîcheur, la pesanteur s’annulant à peine et devenant simplement plus visqueuse, plus mouillée. Je nageai avec effort. C’est seulement à cet instant, je crois, que j’ai pris conscience du peu d’information que m’avait concédées le boss. L’hydravion partait dans moins de deux heures, mais l’île était petite, et sans doute, étais-je surveillée de toutes parts, par les grooms en voiturette, par le serveur au daïquiri, par les couples de golfeurs, par je ne sais quel système de micros et de caméras : si le boss avait encore quelque chose à me dire, il le ferait. Sinon, les informations viendraient au moment voulu : on m’avait enseigné, avec l’oenologie et l’informatique, les vertus de la geisha : la patience, la retenue, et la maîtrise du stress.

De brefs éclats argentés filaient sous moi, des poissons, qui s’assemblaient et se défaisaient, brouillés par le clapot. Sur le gros rocher jaune je trouvai un vieux masque. Surgirent sous mes yeux les quilles des deux yachts, presque effrayants de proximité, et les poissons, qui n’étaient pas argentés, mais jaunes, mais verts, beaucoup plus gros que je ne pensais, certains à pois, d’autres à rayures : on y cherchait l’hélice, le mécanisme, tant leurs mouvements étaient abrupts, leurs couleurs d’aquarium jolies. Je flottais, la tête dans l’eau, battant des pieds, regrettant d’être sans tuba ; un ban de sardines apparut d’un coup, comme ces pluies de confettis sur les défilés municipaux de H. ; il semblait occuper toute la crique ; puis il s’effondra sur lui-même, un unique poisson, une goutte de mercure qu’un seul basculement reforme ; je plongeai au centre du ban, il explosa en paillettes argentées. A suivre ces pulsations, je gagnai plus vite que prévu la barrière de corail mort qui fermait la crique ; une brèche était obstruée par un filet : arrimée sous une bouée rouge en guise d’avertissement, une mâchoire énorme oscillait.

Je regagnai la plage, battant des pieds. L’élastique du masque me serrait trop les tempes, la migraine pulsait. Un nouveau poisson me fit sursauter, il semblait me suivre, noir, ou brun, épais, d’apparence molle comme ces arthropodes gélatineux u’on trouve au fond des calanques en Méditerranée. En comparant avec ma main, je me rendis compte que le masque faisait loupe. J’accélérai, l’eau n’était plus si claire, se levait une fine brume blanche, cotonneuse, en copeaux. C’était du papier hygiénique : je compris en sortant de l’eau qu’on vidangeait les yachts, des étrons flottaient sur la crique.

*

V. Les préparatifs.

Rentrée à H., je trouvai un mot de J.L. Il partait sur la Côte Ouest pour une réunion urgente. Les rumeurs sur le boss laissent à penser que tout lui est bon pour éloigner les gêneurs -- déclencher des pannes à distance, incendier des locaux voire détraquer des pace-makers, ce sont des choses qui se racontent. Je soupçonnai que ma mission commençait à cet instant, de retour à H., ouvrant la porte sur l’appartement vide : je n’avais pas déçu.

Avec mon pack de lait et mon journal quotidiens il y avait, dans l’allée du garage, un volumineux colis de la société de vente par correspondance où je me fournis parfois en vêtements. Il était adressé à Mrs Rose Daïquiri, et je reconnus là le style du Réseau. Mrs. Johnson, la voisine d’en face, lisait le H. Daily News sur sa terrasse, et me gratifia d’un “Nice day today”. Parfois je regrette Paris, ou New-York. J’appris que le livreur des Merry Mondays était venu très tôt dans sa fourgonnette mauve, Mrs. Johnson aussi se fournit chez eux, elle a même cru que c’était pour elle, “that’s a heavy parcel you’ve got”. Je me méfie de Mrs. Johnson. On ne sait jamais ce que fricotent exactement les gens. Je suis rentrée avec mon colis et mon pack de lait en équilibre. Dans la pièce du fond, celle que J.L. a peint en jaune en espérant y voir un jour un bébé, j’ai pu baisser le store sans attirer l’attention : la fenêtre donne sur la piste cyclable du lotissement, qui dessert les jardins de derrière, et qui est peu fréquentée le matin. J’ai ouvert le paquet, sous les granules de polyester il y a des sortes d’anoraks, d’énormes après-ski, et d’épais vêtements en fourrure polaire. Au fond du paquet j’ai trouvé aussi deux parures complètes de sous-vêtements en lainage thermique avec de la dentelle, et des bonnets, des moufles, des gants ; ainsi que des lunettes, si foncées que le jaune des murs paraissait noir, et que je peinais à voir ma propre main. J’ai passé une partie de la matinée à découdre les doublures, à désosser la semelle des après-ski, à dévisser les branches des lunettes, et j’ai trouvé successivement : un ordre de mission de la NASA, un nouveau passeport au nom de Marie Pinson, un disque vidéo, des pastilles pour purifier l’eau, un superbe PX 15 d’un modèle similaire à celui de ma dernière mission, mais plus récent, des patchs comme on en fait pour sevrer les tabagiques, un badge des Nations-Unies, des chauffe-mains chimiques à glisser dans les moufles, et l’inévitable patte de lapin, porte-bonheur ou signature du Réseau, je n’ai jamais su. J’ai détruit au robot-mixeur le passeport de Mrs. Ombrelieri, la position maximale hache si fin qu’il a pu s’écouler par la bonde de l’évier. Puis j’ai recousu soigneusement les vêtements. La journée était déjà bien avancée quand j’ai découvert, dans la boîte aux lettres, un aller simple pour Buenos-Aires, et une carte postale de mes parents.

Le billet d’avion, Aerolineas Argentinas, est en première classe à nouveau, ce qui est flatteur. La carte postale représente un kangourou dont la poche ventrale déborde d’un autre kangourou à peine plus petit. Depuis un certain temps, mes parents ont envie de devenir grand-parents. “Bons baisers d’Alice Springs -- Jean-Mi et Ragnheidur”. Mes parents font le tour du monde en cargo. Grâce à la réduction du temps de travail et toutes ces choses sociales qui se passent en Europe, ils ont pu prendre leur retraite en pleine santé physique, à ce que j’ai compris, et le cargo est visiblement un moyen de transport à la mode. Tout un ensemble de mails m’a tenue informée, du temps de leurs préparatifs, du réseau d’agences qui s’occupe, de port en port, des transbordements. On joue ainsi à saute-cargo, l’expression est de mon père, avec un délicieux sentiment d’aléatoire, comme lors des virées en stop des années soixante-dix, et en laissant les croisières aux nonagénaires. J’ai dû montrer trop peu d’empressement à répondre à leurs mails : depuis leur départ mes parents se contentent de bons baisers d’ici et d’ailleurs, et m’ont laissé ma grand-mère à gérer, Sveinbjörg, en exil de l’Islande dans sa maison de retraite à Rambouillet. Je les soupçonne d’être très amoureux.

J’ai regardé sur un atlas où se trouve précisément Buenos-Aires. La latitude est symétrique à celle de Casablanca. Je veux bien que les côtes Est soient plus fraîches que les côtes Ouest, surtout dans l’hémisphère Sud ; mais cette subtilité climatique ne paraît guère justifier le port de l’après-ski. Telle la geisha je demeure : sereine, ne m’étonnant de rien. La logistique du Réseau n’est pas sans faille. On a bien vacciné un de mes collègues contre la fièvre jaune, pour l’envoyer à Manchester.

Le vol pour Buenos-Aires part dans la soirée, directement de H., avec escale à Bogota. Le disque vidéo m’apprend, entre autres instructions de première nécessité, que Marie Pinson est attendue au contrôle par un employé qui mâchera un bâton de réglisse. Le disque vidéo ne peut pas passer au mixeur. Je l’ai emballé dans un torchon et je l’ai fracassé au pilon à épices, en me glissant sous ma couette pour étouffer le bruit, et quand j’ai obtenu des débris assez fins je les ai mélangés, dans le garage, à du terreau. Il a ensuite fallu que je jardine, pendant une bonne heure pour être crédible aux yeux du voisinage. Le soleil se couchait et toutes les arroseuses s’étaient mises en marche dans le lotissement, dans un bruit de cigales et de papier froissé. Les petites pointes des tulipes sont en train de sortir, il n’y a pas grand chose à faire, sinon sarcler et désherber un peu, et attendre, en espérant que les moucherons locaux céderont aux pesticides, et que les bulbes ont bien choisi leur moment pour percer. J’ai eu un coup au coeur en réalisant qu’ils devraient sans doute se passer de mon aide lors des grosses pluies annuelles, qui frappent H., avec des fumerolles de vapeur, chaque mois de janvier. Pour Taipei aussi, la dernière fois, la date du retour n’était pas fixée. Malgré mon entraînement, je n’ai pu empêcher une anxiété légère, mais irritante, de m’envahir. La rue est rouge, on entend derrière la maison les tricycles des enfants Higgins. L’air tremble au ras du macadam, les voitures rentrent au pas, avec les bruits du soir, le rythme en deux temps des suspensions sur les ralentisseurs, et les double-portes qui claquent dans les cuisines, moustiquaire puis vitre, à mesure que les hommes reviennent des bureaux. Les fenêtres sont ouvertes : fritures, pleurs de bébé, téléviseurs. Demain soir tout sera pareil, le ciel rouge, les pelouses odorantes, mes pointes de tulipes imperceptiblement plus hautes, les bébés imperceptiblement moins bébés. C’est la nostalgie qui tombe le soir sur H., une rosée poudreuse qui m’y enracine. Mais la formation continue nous enseigne à contrôler toute sensiblerie. J’ai nettoyé mes gants sous l’oeil attentif de Mrs. Johnson. Elle a abondé dans mon sens quand je lui ai dit qu’il est très difficile de faire prendre des tulipes à H. Elle comprend de quoi je parle, elle dit être du Maine, où il y a des saisons. Ensuite j’ai ouvert en grand toutes les fenêtres de la maison et j’ai fait le ménage dans le soleil couchant. La poussière flamboie dans l’air pourpre. L’humidité qui monte des pelouses sent la prairie, l’humus des bords de rivière. J’ai casé le paquet Merry Monday dans une malle, avec par dessus la panoplie habituelle de jeans, tailleurs et combat-dress pour toutes les occasions, en version estivale. Un coup d’oeil sur CNN m’a appris qu’il fait 37° à Buenos-Aires : là-bas, c’est l’été. Je sais qu’à mon atterrissage me reviendra en mémoire, comme enfoui déjà dans un passé trop lointain pour être personnel, le lotissement, familier pourtant, mais vide, égal, ayant repris sans moi sa forme et sa logique de toujours, celles d’avant que je me greffe, inadéquate, à H. C’est peut-être ce genre de choses dont parle ma grand-mère, dans son fauteuil, à Rambouillet, lorsqu’elle bégaie des mots sans suite en islandais.

*

VI. Le départ.

Le taxi est venu me chercher à l’heure dite. Les voisins ont l’habitude de mes départs, et la nuit était déjà noire ; elle l’est souvent à H., humide, tiède, touffue comme une forêt. J’avais laissé un mot à J.L. et envoyé un mail à ma grand-mère ; tout était propre, en ordre, bien rangé. Sveinbjörg a parfois des moments de lucidité, de ce qu’est la lucidité pour elle ; et je lui ai laissé mon adresse de hotmail pour qu’elle puisse me suivre partout.

Depuis que la Navette Spatiale y atterrit, et grâce à sa position au centre du Continent Nord, H. dispose du plus grand aéroport du monde. Il faut quitter la ville et rouler une bonne demi-heure avant de commencer à longer les pistes, et une demi-heure encore avant de trouver son terminal. Les champs de blé nous ont suivis après la fin des banlieues, un ruban jaune vertical dans la lumière des phares ; se devine le début du plan horizontal, la tête des épis tous au même niveau, calibrés par la génétique, et de temps en temps les arceaux du système d’irrigation, longues bêtes dormeuses, avec le claquement de mâchoires de l’appel d’air contre les vitres. Plus loin le blé s’effondre et c’est au ras du sol qu’on distingue les vannes des oléoducs, et dans la lueur orange des puits, la tête des foreuses qui bronche dans le sommeil. Il y a un moment de plaine, absolument noir et désert (hormis la grande arche lumineuse qui signale un parc animalier, avec de vrais troupeaux de chevaux, qu’on ne distingue pas) ; on peut se croire sur la mer, entre deux phares ou deux paquebots : le pas de tir de la NASA reste visible nuit et jour de tous les points du Texas Sud. Au Texas comme en Islande je vois défiler la croûte terrestre. Derrière la maison à H., il suffit, d’ailleurs, de fixer le bord des terrains de basket, vers l’Ouest, pour percevoir très nettement le basculement de la planète, parce que le sol est plat, poussiéreux et à vif dès que les arroseuses ne l’atteignent pas. Alors on peut voir la courbure.

C’est seulement quand les lumières des pistes sont apparues, traçant des lignes droites parallèles à la Highway, que j’ai eu le sentiment d’un raccrochage ; de voir se rapprocher le sol, et d’y reprendre pied, en partance pour ma mission, pour le seul endroit du monde où je dois être, où j’ai été formée à être. “Have a nice trip, Mrs. Pinson”, m’a dit le chauffeur de taxi en hissant ma malle sur un chariot. Au guichet de banque indiqué par les instructions, à la vue de mon passeport on me donne quelques dollars et pesos argentins. Le faible montant m’étonne : il n’est pas dans les habitudes du Réseau de lésiner sur les moyens. Et c’est un peu vexant, d’être prise pour un sous-fifre par l’employé, qui compte mes billets avec une lenteur détestable. Je me suis vengée à l’enregistrement, grâce au sourire complice du steward devant ma grosse malle : l’excédent de bagages est gratuit en première classe. Une lanière coulissante retient le PX15 entre mes jambes. Le canon s’est réchauffé et ne gène pas mes mouvements. J’ai laissé froidement l’adrénaline m’envahir lorsque j’ai découvert que personne ne mâchait de réglisse au contrôle des passagers. Je me suis montrée, puis me suis repliée dans le lounge des premières classes en espérant donner au retardaire le temps de prendre son poste.

J’ai perdu mes réflexes : un homme me suivait. J’ai sursauté lorsqu’il s’est penché sur mon tabouret de bar : “Have you ever seen such a thing in your life ?”. C’était la phrase que devait me répondre le mâcheur de réglisse. “Trying to quit ? ” me suis-je empressée, un peu bêtement, d’articuler. Je déteste faire les choses à l’envers. L’homme a commandé deux daïquiris-fraise, et nous avons pu repartir de zéro. Il y avait un léger contretemps au contrôle ; l’employé mâcheur était retenu par un accident domestique. Il fallait faire passer le PX15 au portique tenu par une sexagénaire dont le pouce gauche serait bandé. Phrases de code inchangées. Nous avons bu notre daïquiri en silence. L’homme a regardé l’écran des décollages, sa montre, a ramassé son attaché case, m’a dit au revoir. “Nice day today” a souri le barman en essuyant ses verres. J’ai regardé l’écran des décollages, et, à mon tour, je me suis lancée hors du lounge.

Au contrôle, il y a bien une femme d’une soixantaine d’années, toute grise, mais c’est au pouce droit qu’elle porte un pansement. J’ai pesé le pour et le contre : c’est là un risque minimal, de ceux qu’il faut savoir prendre en mission. La femme me dévisage, j’ai la vague impression de la connaître. Elle a peut-être eu une brillante carrière, autrefois, dans sa jeunesse ; on se retrouve parfois derrière de tels guichets, notre fond de pension ne tient pas ses promesses. À moins qu’elle n’ait jamais réussi à percer, et soit restée toute sa vie à ce genre de poste, à voir décoller les autres. La femme me regarde avancer, droit dans les yeux. Je regrette d’avoir remis ma jolie robe Courrèges, et d’avoir noué mes cheveux sous un foulard asssorti, et d’avoir souligné mes lèvres de rouge. Je regrette d’être pimpante, de partir en mission en Amérique du Sud, et de m’être vu confier un gros PX15. Un peu de sueur fait glisser le canon contre ma cuisse. Trying to quit ? Elle n’a rien répondu. Je ne peux pas croire qu’il y ait ici et maintenant deux employées d’aéroport sexagénaires porteuses d’un pansement au pouce, gauche ou droit. J’ai posé mon sac à main sur le tapis roulant. Je me suis engagée sous le portique. L’alarme hurle. Je vois nettement, sur l’écran de contrôle, mon bassin, mes fémurs, l’attache métallique de la lanière, et la belle forme en équerre du PX15. “Wait” me dit la femme. Elle me fait signe de reculer. De vider mes poches. D’avancer à nouveau. Ca ne sonne plus. L’écran est blanc. Elle me fait un sourire jaune.

*

VII. Le Sud.

Je ne suis restée que deux heures à Buenos-Aires. L’hôtesse qui, toute la durée du vol, m’avait servi petits fours, daïquiris et couverture chauffante m’a remis un billet de transfert pour Rio Gallegos.